批鬥蔡瀾體現了許多匱乏

免責聲明:為了便於閱讀,本站編輯在不違背原文含義的前提下對內容進行了適當修改。特此聲明,本文章僅代表作者個人觀點,本站僅作為資訊展示平臺,旨在幫助讀者更全面地瞭解歷史真相。

我們新開啟了更專業的知史明智PRO版本(免費),感興趣的讀者可以移步https://pro.realhist.org/,如果對您有幫助請收藏並幫忙推薦,謝謝!

在輿論空間,人們對蔡瀾的評價兩極分化,這當然不是名人去世後最理想的情況,卻也是常態。在博爾赫斯的筆下,死者是一類奇特的存在,他們以停歇的生命照亮生者的面貌。從這個角度看,對蔡瀾的批鬥揭示並見證了大陸公共討論中許多匱乏。

我個人對蔡瀾無感,他的散文隨筆即使放在港中文的語境中,至多夠得上中等。他早年的風流瀟灑,在影視界搵食,後來靠饕餮大師名頭行走大陸,仍舊屬於香港敘事的迴光返照,大陸人的獵奇心態最終成全了他,不足道,卻也是個江湖人物。

雖然有許多稱道他個性豁達,爲人處世圓熟,可還是一個無害、精緻的利己主義者。至於說,他能不能成爲其他人的榜樣,這對他而言是一個無中生有的問題,畢竟他從來無意成爲什麼樣打導師。大陸人對他的許多失望,都是自身絕望的投影。

比如有一種觀點,認爲蔡瀾不是一個進步人士,因爲他從來沒有爲什麼先進的思想鼓與呼。這樣的看法,純屬自找沒趣。蔡瀾對成爲別人期待的人,似乎毫無興趣。他的享樂主義完全以自己爲中心,俠之大者爲國爲民,絕對不是他。

說蔡瀾是享樂主義的代表無大錯,以現在的流行觀念來抨擊他張狂頑劣,甚或對女性不夠尊重,是可以勉強成立的。但越是在做出這樣的批判時,越要謹慎小心時代的分野與陸港的差別,都則很容易給他戴上一些本不屬於他的遊行高帽。

這種爲了批鬥而拼湊證據、整黑材料的情形,已經在惡評蔡瀾時出現了。不出意外地,這種對名人身後論斷的批鬥風格,得到了相當廣泛的傳播。考慮到蔡瀾無有近親屬的事實,這些污衊的人很難得到任何有效的反制,造謠成了喫絕戶的惡行。

但這裏不是要聲討誰,只是提醒:對蔡瀾的大批鬥不該僅僅看成是所有評價的有機組成部分,它的流行是大陸輿論空間中諸多匱乏的集合體,乃至於是公共議論中許多病態的總和。你或許對蔡瀾也不感冒,但這與沾染這些病態不該是一回事。

將陳寶蓮自殺斷言爲“惡霸”蔡瀾所爲,根本上暴露出大陸網絡信息存量稀少,缺乏可供檢索的材料,也反映出網絡用戶缺乏檢索習慣,爲稱之爲“國運級”的AI搜索徒有虛名。大陸網友被海量重複的劣質信息包圍,已經喪失了甄別的工具與意識。

陳寶蓮跳樓自殺不過23年,可當年的大量報道已經難以搜尋,她自殺的原因其實在當年已有確認,是產後抑鬱導致。至於謠傳的蔡瀾惡行導致她產後抑鬱等,均爲不實消息。可垃圾信息圍困頭腦,大陸人即使有檢索的意識,也要突破相當強度的障礙。

也有一些結構性的匱乏,比如新聞機構裁撤文娛報道部後,尤其在禁慾主義的媒體潔癖下,已經不能以權威信源對付造謠與傳謠。對陳寶蓮與蔡瀾的造謠操作,走的雖是最爛的娛樂獵奇路線,卻給人一種“誰掌握了歷史誰就掌握了現在”之既視感。

讓人無語的是,謠傳說陳寶蓮15歲被逼拍《草燈和尚》,哪怕用大陸最爛的搜索引擎,也能找到陳寶蓮出生於1973年,推算她在1992年這部電影上映拍攝前至少年滿18歲。謠傳者看似用惡霸蔡瀾的風月事控訴她,可對陳寶蓮的描寫充斥下流幻想。

這些基於錯誤信息的捏造,或許容易澄清,可基於某些意識形態來臧否蔡瀾,則需要更清醒的甄別,因爲這種甄別需要非常清楚的歷史意識,需要清晰的權界感,纔不致於被看似有解釋力的蠱惑帶進溝裏,這種匱乏幾乎難以意識到,所以很難克服。

蔡瀾生於新加坡,成就於香港,在他絕大多數生命週期內,他與現今生在紅旗下長在紅旗下的批鬥者完全是兩個世界的人——不只是年齡差距,閱歷與意識更是天差地別。當給蔡瀾定性爲“壓迫女性的老逼登”時,若不警惕這些次元級懸殊,就會打哪指哪。

有十幾年前的女訪問者,最近曬出與蔡瀾合影,圖說暗示蔡瀾摟她腰手指很輕浮用力;可同樣的照片,當年她配的是幽默文字。或許可解釋爲她的女性主義意識覺醒了,以今日之我更新了昨日之我的感知,可這種爲了觀念隨意指證,與落井下石何異?

對蔡瀾的批鬥,將錯誤信息與好鬥的意識形態混裝在一起,形成一個看似有事實案例、有批判理論的邏輯閉環。也有少數試圖填補信息鴻溝的澄清文,可按照傳播理論來說等於無效,利用信息的匱乏周文深納,在敵人的匱乏下急切鼓動,顯然更有性價比。

陸港兩地的民意結怨甚深,多年前的陸客在中環溺尿風波就已種下,此後隨政經具體大事件持續加重,也是不爭的事實。建立在瞭解與理解之上的溝通始終難以突破。將蔡瀾從他之所以成爲“蔡瀾”的時空中拖拽出來,就成全了類似架空劇一樣的鞭屍之舉。

當蔡瀾被種種匱乏的陰謀陽謀包圍時,哪怕批鬥者竭力讓姿態顯得更時尚、更現代,可所用的話語又在向特殊歷史致敬。所以,整體看下來,蔡瀾所受到的批判,本質上是匱乏的歷史循環,鬥狠的不同批判者在對風月與敵人的意淫中走到了一起。

想到蔡瀾一生以品鑑美食美酒爲樂,尤其以尋找豐富美食的饕餮大王著稱,在品類多元的享樂主義中快活逍遙。可在大陸的蓋棺定論中,除了蓋上一面樂天知命的旗幟,也被釘上了名喚“匱乏”的舊鐵釘,這也算是他以老派身軀橫跨陸港兩地的報償吧。

但凡有心者,其實不必糾纏於蔡瀾是“你們的人”還是“我們的人”,卻可以趁機觀察下成全蔡瀾的年代,與當今指點蔡瀾的年代有何異同。有弔客指着蔡瀾的訃聞說,“一個時代結束了”,此言不無嬌嗔。假如真的存在那樣的時代,喪鐘是否早就敲完響完?否則,那亂人六根的匱乏從何而來?

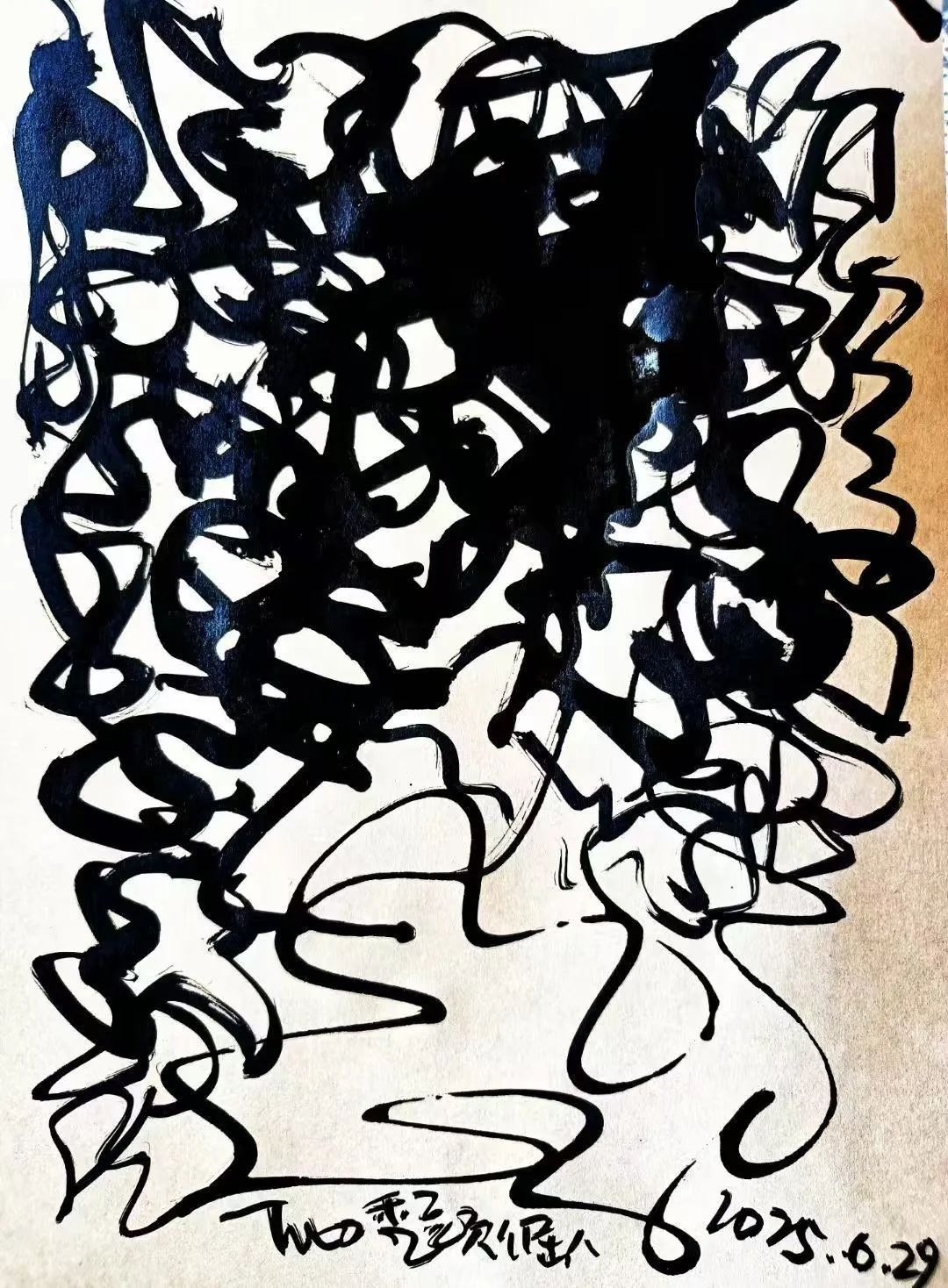

【引用圖已經藝術家禿頭倔人授權】