易小荷:這兩年,我在大涼山見證的“生與死”

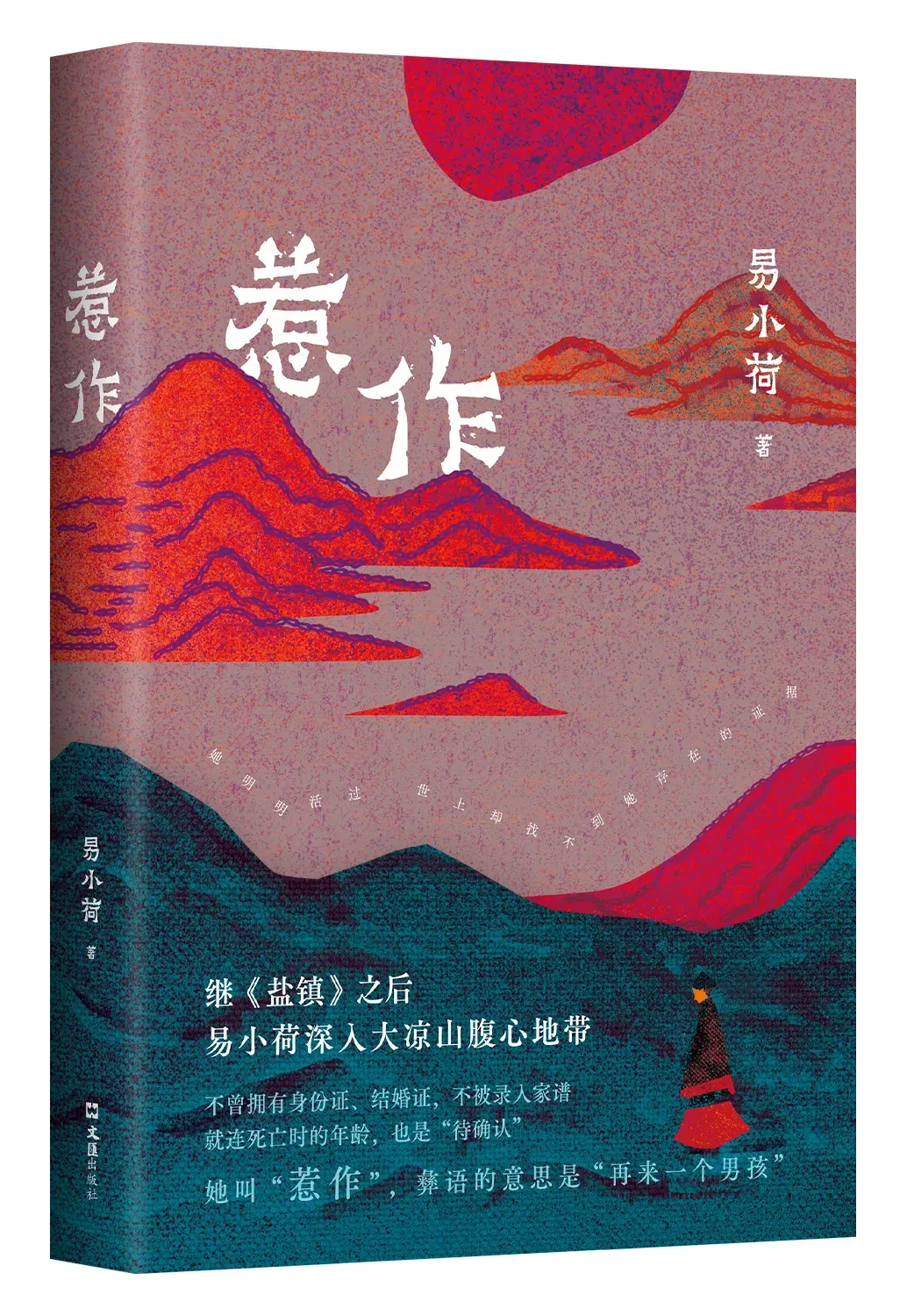

我的新書《惹作》今天正式出版,離《鹽鎮》至今兩年了。

免責聲明:為了便於閱讀,本站編輯在不違背原文含義的前提下對內容進行了適當修改。特此聲明,本文章僅代表作者個人觀點,本站僅作為資訊展示平臺,旨在幫助讀者更全面地瞭解歷史真相。

我們新開啟了更專業的知史明智PRO版本(免費),感興趣的讀者可以移步https://pro.realhist.org/,如果對您有幫助請收藏並幫忙推薦,謝謝!

我的新書《惹作》今天正式出版,離《鹽鎮》至今兩年了。

《惹作》 易小荷 著

這兩年的大部分時間,我仍舊在行走,只是走得更遠了些,去到了大涼山的腹心地帶——所謂的東五縣:昭覺、美姑、布拖、雷波和金陽,在羣山間遊蕩、懸崖邊行走、濃得化不開的雲霧中尋路。

東五縣是彝族人的土地,他們的世界“一邊是神,一邊是鬼”,越往深處去,越無法用漢語溝通。在那神奇的大地上,我時常處於失語狀態,連比帶劃,抬起頭四處仰望,這裏的山和山之間糾纏重疊,彷彿世界的盡頭。

不停地行走和採訪,我和一個彝族姑娘的故事相遇了,她叫“惹作”,彝語的意思是“再來一個男孩”。

15歲出嫁,18歲生下孩子,幾個月之後就服毒自殺了。她沒有身份證,也沒上過一天學,她沒坐過火車,也從沒走出過這片土地。她是女兒,是妻子,是母親,是大數據上不存在的人,也是被這個世界遺忘的無名亡靈。

一切的緣起要說回到2023年6月,一位讀者看完《鹽鎮》後給我留言:“謝謝你能看到那些底層的女性,但是中國地方之大,還會有更多被遮蔽的女性……”這句叮嚀像是一隻銀鈴,在我心中叮噹作響,我攤開地圖,一片綠色的等高線映入眼簾,那是大涼山。

我在四川出生長大,時常會看到戴着頭巾、揹着竹簍的彝族女人,在路邊售賣草藥、蔬菜或水果,表情總是怯怯的,很少開口說話。在城市裏,她們幾乎是隱身的,沒人知道她們從哪裏來、叫什麼名字,卻常有人對她們指指點點。

那些不負責任的評價是如此淺薄,我試圖反駁,卻發現自己除了看過一些彝區的風光照,聽過一點畢摩和蘇尼的傳說之外,對彝族文化和風俗一無所知。看到那位讀者的留言之後,我突然想去大涼山看看,最低程度也可以瞭解一下,那些穿百褶裙、戴銀頭飾的女人過着怎樣的生活。

01

所有人都勸阻我,讓我不要來“這個地方”,即使住在西昌的彝族人,居然也有相當多的人一生都沒有踏足過東五縣,沒有和那些“高山上的人”喝過酒、交過心。

我一開始從西昌去了美姑,接着去了昭覺,幾乎每件事情都不順利:預訂的酒店無法入住、約好的聯繫人無故失聯……我坐上喧鬧擁擠的鄉村巴士,從一個村到另一個村,這裏居住的大多數人只會講彝語,讓我幾乎無法跟當地人交談,他們似乎也不願意和我交談。

有次提着零食去拜訪一戶人家,隔壁的大嫂悄悄地發出警告:“她是個壞人,是來拐小孩子的。”

美姑縣城看上去和中國大多數的縣城一樣,只是這裏好些年輕女性還習慣性地包裹着頭巾。

昭覺縣日哈鄉這裏像許多鄉村一樣,年輕人都外出求學打工,平日裏只有老人和小孩。

我和一位彝族女孩的合影,她叫我“漢族媽媽”。

從很小的時候開始,彝族孩子就要幫家裏幹活,汲水、砍柴、洗衣、煮飯……日日如此,年年如此。

在美姑、昭覺和布拖都一無所獲之後,我才發現,不是任何一個人都能好好地講這裏的故事。環視四周,這是一片山勢險惡、峽谷深邃的紅土地,景色之獨特,極爲罕見,但我來了這麼長的時間,所邂逅的外來者,就是一個攻讀人類學博士的姑娘。

據說她的導師當初願意招她,是因爲去幾內亞還是哪裏,她可以忍受一個月不洗澡,很長時間連口水都沒得喝的狀態。我倆最大的緣份就是在布拖的火把節上找廁所,又在突如其來的暴雨中抱頭逃竄、各歸其所。

我那時在昭覺的日哈鄉的驛站待了兩個多月了,發現自己被卡住了,我不知道接下來該走去哪裏,也不知道要不要留在這裏。

驛站是木製的閣樓,窗戶有若干縫隙和孔洞,每晚睡覺之前,需要把自己的某件衣服擋在黑洞洞的窗戶上,即使如此,早上也總能被覓食的大黑豬吵醒。有天晚上睡至半夜,我在那張嘎吱作響的牀上醒來,背上是被跳蚤咬的小疙瘩,手臂上是紫外線的曬傷,它們各有各癢,我胡亂地在身上狂抓了一氣,站在窗前發了一會兒呆。

那個時候,我差點決定放棄,直到收到阿喜的郵件。

在驛站住下來的很長一段時間,我的窗戶都沒有窗簾,所以視線清晰,能從那裏看到各種被放養的小動物,頗有鄉村野趣。

這裏景色獨特,溫差變化也大,我四處走走、流連忘返,沒有預料到,手臂竟會被紫外線灼傷,一到夜晚就奇癢難耐。

02

阿喜是一個眼神清澈的彝族姑娘,那時候27歲,在大學讀研究生,我們在日哈鄉的驛站相遇,她來參加侯老師舉辦的人類學短訓營,而我是無意中闖進去的。

我們一起給小孩子梳頭,給她們講故事,陪她們玩遊戲,所以她知道我不是人販子,她說過她們那個地方特別偏遠,(她在信裏告訴我)她的家鄉有許多女性故事,有些讓人微笑,有些讓人嘆息,還有一些,足以使人失聲痛哭。

接到郵件的時候,我正在昭覺,那時暴雨剛停,我換下沾滿泥點的鞋子和淪陷的褲子,衝上一輛擁擠的鄉村巴士,勉強混了個位置,左邊是一個大竹筐,右邊是一個更大的竹筐,腳下還有一隻被捆住雙腳的雞,它似乎把我的鞋當作某種食物,過一會兒就伸嘴啄一下。一個滿臉皺紋的老婆婆看到了這一幕,輕聲說了一句什麼,像是在罵那隻雞,也像是在罵我。

車窗外就是懸崖峭壁,幾十裏綿延不絕,每到轉彎之處,我都會忍不住倒吸冷氣,甚至還想回頭看看我的靈魂追上來沒有,而每遇到一個巨大的泥水坑,汽車笨重地吭哧一下,那位粗獷豪邁的本地司機也都會咒罵——“天啦,這是什麼鬼地方!”

我不敢接話,只是緊張地盯着她的後背,生怕影響她的情緒,萬一有什麼閃失,這一車的人,連同那隻雞,甚至那些竹筐,就算徹底交代了。

我要去的是阿喜的家鄉,雷波縣的瓦崗鎮,一個在地圖上很難找到的地方。在那之後的九個月,我一次次往返於深山中那條崎嶇之路,在那裏尋找、探訪、挖掘,阿喜沒有騙我,在那片極少有外人涉足的寂靜之地,確實有無數驚心動魄的故事,就像那首悽美的彝族歌謠《阿依阿芝》。

在這片深山密林之中,這首歌已經傳唱了幾個世紀,女孩們唱着這首歌長大、出嫁、成爲母親,在火塘邊教會自己的女兒,最後唱着這首歌死去、燒成灰燼,不留半點痕跡,這向死而生的歌聲震天動地,卻幾乎不曾被世界聽見。

通往瓦崗的路,路旁就是萬丈懸崖。

瓦崗被衆高山包圍,阿喜說“天空和河流把這裏鎖死”。

03

瓦崗鎮的故事大多與死亡有關,有一天我和蘇依呷、阿喜幾個人上山收完苞谷,車開回瓦崗鎮路口,才發現只半天工夫,因爲暴雨,一條淺淺的小溪流水量暴漲幾倍,泥土、樹枝和黏稠的沖積物混雜着泡沫漫上了道路。大卡車都不敢開過去,只能停下來等待。天色晦暗,耳旁全是膨脹了數倍的水聲。

這時對面來了一個騎着摩托車的男人,完全無視溪水暴漲的情況,試圖涉水通過。“不要過來!”我們大聲阻止,男人充耳不聞——也有可能水聲太大聽不見,連人帶摩托車涉入水流,沒想到山洪一把就把他摟住。摩托車轉瞬在我們眼前消失不見,嚇得我們趕緊跳下車來大喊對面的人幫忙,營救了半天,萬幸男人被路口的管子掛住,算是撿回一條命。

不知道算不算是一種啓示,生與死的界線在此地如此稀薄。此後我聽聞了許多匪夷所思的死亡,牧羊人被冰雨凍死,小夥子被蛇咬死,花季女孩跳崖殉情……有一天,我乘坐蘇爾古的車前往瓦曲拖村,途中他停下車指着不遠處:“看到那棵樹了嗎?有一對戀人就在那裏上吊自殺了。”

讓我震驚的,還有他們談論死亡的那種方式:平淡、輕鬆,甚至還帶一點幽默,就像在談論午飯或天氣。要過很久我才能理解:在世界盡頭,其實並沒有人真正的死去,他們只是去了茲茲普烏,那是先靈所居,一個比此世界美好百倍的夢想故鄉。

只是苦惹作,這個被世界遺忘的彝族女人,沒法去到茲玆普烏,我是在蘇家的火塘邊第一次聽到她的名字,這個女孩的一生可以用短短幾句話說盡:

1995年出生,15歲嫁到瓦崗,18歲生孩子,幾個月之後服毒自殺,她沒有戶口,沒上過一天學,從沒走出過這片山林,也沒有留下過一張照片,即使是最親近的人,也不知道她確切的年紀,想不起她生前的樣子。

在光線明暗不定的火塘邊,人們若無其事地談起這個被遺忘的女人和她的生活,但我知道,在這些平淡的語句之下,一定埋藏着許多悲傷、許多辛酸,而苦惹作,這個只活了18年或19年的彝族姑娘,從來也沒有機會講出自己的故事。

也就是在那個時候,我找到了此行的意義:

我要找到每一個認識苦惹作的人,聽他們講述苦惹作的故事,爲她寫一本書。

雖然她去世多年,早已化爲輕煙,而她在世間留下的痕跡,比輕煙還要淡薄。我知道這個工作不會輕鬆,也未必有世俗所見的價值,但至少,我想讓更多人看到那個彝族少女,聽到她動人的歌聲,知道她曾爲何而哭、爲何而笑,以及,爲何而死。

我去半山上的瓦曲拖村找蘇依呷,他帶我到苦惹作和他叔叔生活過的地方,當他掏出鑰匙打開那扇破舊的木門,裏面只剩下一片苞谷。

04

在瓦崗,人們的記憶很難長期保存,因爲菸草、苞谷和那些帶有特殊香味的植物,也因爲這裏的死亡太過輕微,而惹作的死亡更是輕如鴻毛。

在接下來的幾個月,我輾轉千里,去拜訪每一位我能找到的惹作的親人,但聽到的多是隻言片語和零碎的片斷,再加上語言不通、交通不暢,我常常覺得自己又被卡住了,也一次次心生退意。但就是在這蝸牛般的生活中,我一點點地找到了她,那個早夭的少女。

有一段時間,特別是在那些風聲月影、木葉搖動的夜裏,我像被催眠了一般,真的聽到了傳說中的幽林歌聲。我相信只要再過片刻,惹作就會踩着滿地月華走來我的面前,唱起那首流傳久遠的《阿依阿芝》,向我訴說那些她從未講出的心事。

惹作1995年出生於金陽縣庫依村的羅烏,那裏比瓦崗更加遙遠,更加貧窮,更接近於字面上的“世界盡頭”。我多方求告,費盡周折,坐了十幾個小時的車才抵達那裏,不過那小小的彝族村(組)久無人居,山風吹過殘破的門窗,發出寂寥荒涼的聲響,惹作出生的那棟房子也早已傾圮倒塌。

我站在一片瓦礫之前,想象十幾年前,她身穿紅裙、頭戴銀飾,在陽光雲海之下款款而行,還有出嫁的前夜,這位美麗的少女是怎樣夜不成眠,半是憂慮半是嚮往地等待未來的生活……

苦惹作的家,她在這裏出生長大

事後想來,這本書的鑄就過程就像是一次艱難的拼圖遊戲,開頭部分最難,因爲我不知道這是一張怎樣的圖,但我走過的地方越多,交談過的人越多,我的材料就越多,圖形的輪廓漸漸顯現出來。

不害羞地說,我把自己當做了這個世界上最想了解她的密友,我知道她的生平,她的愛好,她的苦惱,我來回往返於羅烏和瓦崗之間,一遍遍去走她走過的路,就像在林間撿拾落葉的孩子,我收集了無數片葉子,每一片都仔細地對比過,然後再把它們重新拼成一棵樹。

在我的夢裏,我不止一次見到她向我走來,她對我哭,對我笑,對我傾吐心事,雖然說的是彝語,但我完全能夠理解。

有一天,在星雲低垂的瓦崗午夜,我從這樣一場夢裏醒來,想起她的一顰一笑,一行一停,想起她短暫而悲傷的一生,心中就像是被針刺了一下,痛得久久不能再眠。

在尋訪這位不曾謀面的姐妹的旅程中,我知道自己也有很多的變化,我曬黑了,手腳都變得粗糙,那段時間裏,我常常和惹作的家人友鄰一起上山下田,一起縫補炊煮,一起走過急雨、濃霧和風雪,但我絕對不會說這些經歷讓我“獲益良多”,我必須坦率地承認,那種勞苦只會讓我疲憊和痛苦,但同時我也知道,就在我身邊,那些美麗的、歌喉如百靈鳥般動聽的彝族女性,那些祖母、母親和女兒,從出生到死亡,一直都過着這樣的生活,就像山間隨處可見的苦澀樹葉,我只是淺淺地嚐了嚐,而她們必須終生以此爲食。

2024年,在這本書完稿之前,我又去了一次瓦崗。彝人喪葬不立墳墓,苦惹作埋骨於一個尤其偏僻的地方,她火葬的那條河溝,在地圖上沒有標記,那裏毗鄰一條鄉間土路,雜樹叢生,野獸出沒。

我在那裏站了很久,悼念惹作,也是在悼念一部分的自己。

下山之後我去看望惹作的女兒蘇麗(化名),和她的母親不同,她很早就入學了,說得一口流利的普通話。那天日光睛好,我看到她坐在兩個女孩中間,臉蛋紅撲撲的,正在賣力地背誦王維的《鹿柴》:“空山不見人,但聞人語響……”

我特意等到這樣的季節和天氣,去瓦曲拖村住着,我想體會一下惹作的心情,把她最後走過的路再走一遍。

惹作埋骨的地方離瓦曲拖村有一段距離,山上沒有任何公共交通,央求半天才有人願意帶我們去那裏,那是當地人避忌的地方,他們在車上,我走過去,站在那裏呆了一會兒,想起這個未曾謀面的姐妹沒有留下過一張照片,生前不曾爲人知,死後被避忌談論,悲從中來。

【購書】

親筆簽名本

點擊原文下方跳轉小程序購買

《惹作》內容簡介:

1995年生,15歲出嫁,18歲生下女兒三個月後,在一棵棕樹下喝下百草枯自殺。

不曾擁有身份證、結婚證,就連死亡時的年齡,也是“待確認”。

她叫“惹作”,彝語的意思是“再來一個男孩”。

從成都出發,坐五個多小時汽車到達雷波縣,再繼續開車一個多小時,纔可以到達瓦崗鎮。在川西南的大山深處,易小荷和惹作的故事相遇。

在人們破碎的記憶與神祕的語調裏,易小荷回到了十年前惹作毅然喝下百草枯的夜晚,又回到她的童年,她生命裏所有閃過光的時刻。究竟是什麼讓惹作如此年輕就選擇了死亡?在短暫的生命裏,她過着怎樣的生活?

這是一個人的故事,也是一代代女性的故事,故事裏有歌聲,也有哭聲和笑聲。一路走下來,擋住她們的,不只是高山峽谷,還有許多更加巍峨深邃的東西,來自彝族歌謠中的古老過往,也來自眉睫之下的一針一線,它們綿延千年,纏繞不去,打成一個巨大的死結。這個結難以解開,這個結必須解開。她們的身份是女兒、妹妹、妻子、母親,但願今後,她們能更多地做做自己。

《惹作》喚醒一個本已隱入遺忘海洋的女性,講述她短暫又令人唏噓的一生,她彷彿生活在時代和文明之外,又真真切切地存在於我們之中。作者對非虛構寫作可能性的執着探索,成就了一部兼具文學品格和民族誌價值的佳作。 —— 北大歷史系教授羅新

- END-