病中的丁聰和沈峻

首次回應“沈崇事件”

“你駁他,他駁你,沒完沒了。我一概不理”

2012年5月8日上午,60歲的香港文史學者許禮平攜帶從拍賣場得來的“沈崇法庭自白”手跡複印件,忐忑不安地來到北京城西邊的一個餐館。他等待的正是1948年發生在北平的“沈崇事件”當事人——漫畫家丁聰的夫人、85歲的原外文出版社資深老編輯沈峻。

幾十年來文化圈中悄悄地傳說沈崇即是沈峻,但一直沒有人正式訪談、覈實過。許禮平心中自然知道其間的冒險和唐突,見到沈峻後先遞上好友、出版人林道羣轉交的600元港幣稿費,然後東一句西一句閒聊沈峻的家事。怎樣開口呢?許禮平坐在餐桌邊糾結萬分,一個念頭老是強烈地纏繞在腦子間:老太太85歲,再不問,怕會變成終生遺憾。

多年後許禮平向北京青年報記者坦承,那天向沈峻求證前,並沒有預設幾套方案,只能隨機應變,先看看她見到此手跡有何反應。

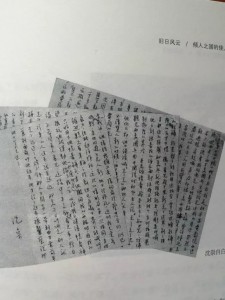

當年沈崇親筆自白書

“我出示這些材料的那一刻,的確有點緊張。”許禮平回述道,沈峻看到餐桌上擺放的當年自己手跡的彩色複印件,壓低嗓門問,“哪裏搞來的?給我的嗎?”雙眼泛着幾乎覺察不出的淡淡淚光,面色爲之一變,神情凝重而鎮靜。“看到沈峻如此反應,卻讓我放下了心頭大石,確認沈崇真身後,其後的訪談都很順利。”

事前做案頭工作時,許禮平曾對“沈崇事件”有個小結:1946年12月24日晚發生在北平東單的美國海軍陸戰隊伍長皮爾遜強姦案,引發全國五十萬學子和千百名教授的“衝冠一怒”,以一個19歲北大先修班女生沈崇的遭遇而影響大局,迅速發展成爲全國性的羣衆抗議運動,最終加速國民黨政權的收場。許禮平由此問沈峻,當時幾十萬學生示威遊行,皆因你而起,你害怕嗎?已有斑白髮絲的沈峻答道:“不害怕,學生的行動是正義的。”

當年北平大學生上街抗議美軍暴行

針對社會上、網絡上的一些有關沈崇傳言,譬如“從延安派來”、“製造事件”等等,許禮平問道:“當時跟共產黨有聯繫嗎?”沈峻回答:“沒有,我當時十九歲,什麼都不懂,我家的背景都是國民黨的。”她進一步表示:“當年國民黨貼出大字報小字報造謠,早已被當時的學生駁得體無完膚,很快就沒有聲音了。現在有些人,只不過重拾當年造謠者的牙慧而已……你要知道,那個時候國民黨是統治者,控制着國家機器,如果我是八路,早就被抓起來了。”

許禮平建議不妨親自寫文章澄清,以正視聽,沈峻高聲說道:“不,我不理。你駁他,他駁你,沒完沒了。我一概不理。”

一席話說完,許禮平如釋重負。“沈峻以當事人身份回答諸問題,坦白直率,解決了許多關鍵疑問,可以說是爲歷史定案。”因爲顧及亮出錄音機,會使沈峻說話有所保留,許禮平此次並沒有帶去錄音設備,訪談結束後生怕有遺漏,他立即回到酒店房間,趕緊拿出採訪本憑着記憶補記。

問及訪談後沈峻有沒有什麼叮囑?許禮平回答說:“沒有。她當時不一定知道我會寫文章的,而我當時也不確定要寫此文的。”他後來據記錄稿寫成《傾人之國的佳人——記沈崇自白》一文,刊發後引發廣泛關注,讀者們首次正式從報刊上獲知“沈峻即沈崇”的信息,也知道了一位弱女子及所代表的學生羣體在暴行之後的剛毅和團結。

文章發表後,許禮平託老友轉呈給沈峻,沒有聽到她有什麼不良反應。兩人第二次見面時,老太太態度依舊和氣,談笑風生,講了老友鬱風諸多趣事。從過於晦暗的歷史隧道尋覓而來,感受到一個存在於史書記載中、真真切切的普通人物,許禮平忍不住地一再感慨:“要問我對沈峻有何突出感受?那就是她性格爽朗大氣,陽光充足,相處如沐春風。真是女中豪傑的典範。”

當然,也有一些相識、不相識的朋友批評或評估文章的發表,認爲應該尊重隱私權。許禮平理解這些朋友的生氣理由,認爲隱私和史實平衡的問題確實值得探討。但他執着地認定,如果等到沈峻大姐不在才發表的話,又會引來許多問號。他說:“拙文發表後,沈大姐的死黨、閨蜜都覺得幫了大忙,有力反擊了近年社會上諸種奇談怪論。”沈峻好友董女士看了文章草稿後,希望早日發表,她鄭重地拜託許禮平:“這是好事,現在還歷史的真實比以後要好得多。

被老友們竭力迴避的忌諱

“被暴風雨沖刷,身上有一種堅硬的殼。”

“陳(四益)文丁(聰)畫”模式存在了二十五年,堪稱讀書界的一大奇蹟。《瞭望》原副總編輯、雜文家陳四益與丁聰合作“親密無間”,也與丁聰夫婦結下深厚的私交,無話不談。友人從郵箱傳來許禮平寫“沈崇事件”的文章電子版,他就馬上給沈峻打電話詢問,只是想證實是否獲得她本人的認可。

沈峻在電話中說:“他(指許禮平)做了很多準備,把那些材料都給我看了,比較客觀,所以也就把事情同他談了。”至今陳四益還記得沈峻平靜的說話語氣,他告訴北青報記者:“沈崇事件已是歷史公案。沈峻看到某些文章很反感,與其不說、亂說,還不如客觀去說會更好。那段悲慘遭遇,是她畢生之痛。有什麼必要,又有什麼權利,由另外一些人憑藉一些不可靠的花邊新聞去撕扯一個受難女子的靈魂。”他與沈峻相熟,但跟許多老友一樣從未問過“沈崇事件”,“內心創傷的東西,何必揭它。”想不到此次被來自香港的學者捅破了。

翻譯家楊憲益的大妹楊敏如1946年爲學校老師,“沈崇事件”爆發後,持進步思想的學生都來找她發泄,房間裏瀰漫一種揮散不去的青春憤怒。小妹楊苡當時在南京中央大學借讀畢業,曾經目睹南京抗議大遊行的情景。很久以後楊憲益暗地裏告訴她們,“沈峻就是沈崇”,叮囑她們要對外保密,並說了一句:“這個女同志真了不起。”

“沈崇事件”之後,改名後的沈峻考取上海復旦大學外文系。老詩人邵燕祥的夫人謝文秀那幾年也在復旦新聞系就讀,她回憶說:“當時復旦女生不多,我知道她在復旦待過。爲避免提及不愉快的往事,相識這麼多年,我從來不問她復旦哪一年的。也絕口不提復旦。”

“文革”的混亂形勢卻造成“沈崇事件”信息外泄,對當時在對外文委工作的沈峻形成可怕的外力壓迫。80歲的外文局老編審陳有升告訴記者:“外文局造反派戰鬥隊亂七八糟,有派性鬥爭。有一天在大食堂突然貼出大字報,公開寫沈峻的名字,說她是‘吉普女郎’,是非顛倒,要弄臭她,造她的謠,揭她的傷疤。”陳有升記得,當時食堂是“大字報海洋”,那張大字報貼在食堂角落裏,一下子把“沈峻即沈崇”的信息公開,在場的人起鬨特別多。

翻譯家荒蕪1972年從河南五七幹校回到北京,住在當時的學部文學所三樓上。女兒林玉描述說,通往樓頂陽臺的門在我們屋裏,父親的老朋友和我的年輕朋友經常在大陽臺聊天,有安全感。“有時我們說到沈崇事件,坊間傳言很多,我媽還批評我們說‘妄議長輩’。歷史事件對我而言太遙遠,但我能切實感受到沈阿姨這一代女性,都是在特殊境遇中錘鍊出來的,被暴風雨沖刷,身上有一種堅硬的殼。”

十幾年前,有人採訪五臺山一尼姑,那尼姑冒名是“沈崇”。陳有升、吳壽松作爲沈峻單位的老同事,看到文章後非常氣憤,認爲文章內容完全是“謬論”,他們各自給有關單位寫信反映情況,未見回覆,又接着給中央部門一位領導直接發信,直到有了初步處理意見。

幾十年間老友們竭力迴避這個忌諱的問題,生怕觸及難言的傷痛。十多年前上海某報社一副總編去採訪沈峻,事先有知情人勸他不要問“沈崇事件”,但副總編還是在最後時節提問了,沈峻只是淡淡地說了一句:“那已經成爲過去了,不要提它了。”

北青報記者在採訪中,卻意外發現沈家後代是最後知道“沈崇案”人物信息的。沈峻大妹的兒子、外甥戴尹說:“沈崇事件知道很晚,家人沒人說,小輩不知道,但隱隱約約地有感覺。大姨沈峻去世以後有報道,涉及沈崇,我愛人給我打電話,說‘好像說的是我姨’。真的是去世後才知道這麼回事,以前跟我姨也沒聊過。”戴尹把網上文章轉給在美國工作的表哥、丁聰沈峻的獨子丁小一,他也說:“不知道怎麼回事。”

戴尹辦理沈峻後事時,外文局老幹部處的人說:“你姨的名字是進入黨史的,毛主席文章中提到此事。”

採訪時下着小雨,雲彩暗淡,戴尹眺望辦公室的窗外,半天后說了一句:“沈崇案過去這麼多年了,說說也無妨。”

來源:北青天天副刊

讀者推薦